A farsa da democracia estadunidense

Neste artigo trago um histórico do processo que culminou com a publicação da Constituição dos EUA em 1787, e teço comentários sobre aspectos de seus apenas sete artigos, mencionando os motivos pelos quais se trata de uma Constituição elitista e antidemocrática

Há um senso comum entre as pessoas no sentido de que os Estados Unidos seriam uma grande democracia, em função da longevidade de sua Constituição e da estabilidade de seu processo eleitoral – 44 pessoas (45 presidentes) em 56 eleições ocorridas desde a posse de George Washington em 1790. Não tem um filme hollywoodiano em que alguns atores não falem em algum momento da “democracia estadunidense” como se fosse uma verdade universal.

Neste artigo trago um histórico do processo que culminou com a publicação da Constituição dos EUA em 1787, e teço comentários sobre aspectos de seus apenas sete artigos, mencionando os motivos pelos quais se trata de uma Constituição elitista e antidemocrática. Abordo as 56 eleições mencionadas, até nominando presidentes mortos no mandato, assassinados e que sofreram atentados (12 em 44, ou 27%). Por fim – e o mais importante – discorro sobre o modelo de eleição indireta (colégio eleitoral), que substitui o voto popular pelo voto indireto.

Uma Constituição nada democrática

Não pretendo fazer aqui uma retrospectiva histórica sobre o processo revolucionário que culminou na independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, quando as 13 colônias inglesas libertaram-se da dominação.

Essa foi uma revolução que ainda nem sequer poderia se dizer burguesa, na medida em que seus líderes eram todos de origem aristocrática e mesmo nobres. O processo de consolidação revolucionária burguesa, por assim dizer e até segundo Marx, viria apenas na guerra civil de 1865, chamada também de Secessão, sob o comando de Lincoln.

A origem dessa festejada Constituição vem da famosa Convenção da Filadélfia, realizada entre 25 de maio e 17 de setembro de 1787, ou seja, 11 anos após a sua Revolução de 1776. Ela entra em vigor apenas no ano seguinte, em 1788, e em 1789 ocorre a primeira eleição, com a posse em 1790, do primeiro presidente eleito pelo voto direto, que foi George Washington, uma espécie de chefe de guerrilha de resistência à colonização. Diga-se de passagem, ele foi o único presidente eleito sem pertencer a um partido político, pois não estavam previstos na “Constituição democrática”.

Como não houve consenso no detalhamento dos artigos que deveriam constar nessa nova Constituição republicana, especialmente na questão dos direitos dos cidadãos, ela acabou ficando muito enxuta, com apenas sete artigos. Thomas Jeferson era um federalista radical, que defendia poucos poderes para a União e muitos poderes aos estados federados. Acabou prevalecendo um certo equilíbrio entre a União e os estados.

A promulgação e entrada em vigor em 1788, portanto há 232 anos, fazem dessa Constituição a segunda mais antiga do mundo sem sofrer modificações no texto original. Ela perde apenas para a da pequenina República de San Marino, que é de 1600.

No entanto, apesar da longevidade, o não estabelecimento de consensos no texto enxuto original, de apenas sete artigos, fez com que a Câmara dos Representantes, equivalentes à nossa Câmara dos Deputados, aprovasse as dez primeiras emendas – de um total de apenas 27 até os dias atuais – conhecidas como Carta dos Direitos (Bill of Rights).

Nessas emendas é que foram inseridos os direitos fundamentais, como liberdade de expressão, porte de armas, ou seja, no geral, nela se define o que o governo federal pode e não pode com relação aos cidadãos no que se refere ao controle de suas vidas. Isso tem um valor muito grande até os dias atuais.

Limites democráticos constitucionais

O texto constitucional não previa a existência de partidos políticos no país. Tanto é fato isso que o primeiro presidente – George Washington – foi eleito sem nunca ter pertencido a nenhum partido político. Isso ocorreu provavelmente pelo fato de – quando da promulgação da Constituição republicana em 1787 – não existirem organizações partidárias como conhecemos na atualidade.

Os partidos políticos nos EUA começam a surgir apenas na década de 1790, após a eleição de Washington. Apesar de parecer existir apenas dois deles no país, como se fosse um sistema bipartidário, existem, ao contrário, muitos partidos, pequenos partidos e partidos regionais. Fora o Republicano e o Democrata, ainda há, com alguma expressão, os partidos Verde, Libertário, da Justiça, da Constituição.

Apenas a partir da eleição de Ulysses Grant (18º presidente) é que todos os outros presidentes que o sucederam alternaram-se entre Republicanos e Democratas. Por duas ocasiões no século XX, surgiu um terceiro candidato. Ralph Nader, do Partido Verde, em quatro oportunidades (1996, 2000, 2004 e 2008) e o bilionário Ross Perrot, do Partido Reformista (nas eleições de 1992 e 1996).

Perrot era moderado e reformista. Defendia o que chamava de “democracia direta eletrônica”, de exercer o poder de voto diretamente, sem necessariamente haver eleições gerais no país. Ele chegou, em 1992, a ficar à frente nas pesquisas. Após a apuração, ele amealhou 18,9% dos votos, mas sem ter conseguido um único voto no Colégio Eleitoral (só por isso vê-se como é antidemocrático o formato de eleger presidentes na sede do Império). O desafio de sua campanha foi preencher as exigências das 50 leis eleitorais vigentes em cada estado, necessárias para que seu nome aparecesse nas cédulas.

O Partido Republicano, fundado em 1854, foi formado por cidadãos que se colocavam contra a existência da escravidão no país. Era, para os padrões do século XIX, um partido francamente progressista. Eles elegeram Abraham Lincoln em 1860, reeleito em 1864 (assassinado em 1865). Aqui é importante registrar que Marx, por ocasião do Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) de 1864, uma espécie de Partido Internacional do Proletariado, fez aprovar, e ele mesmo redigiu, uma carta endereçada a Lincoln, afirmando que o proletariado internacional apoiava a sua reeleição.

Fala-se que esse Partido teria na atualidade mais de 50 milhões de membros e dominou a política estadunidense praticamente até a eleição de Roosevelt, pela primeira vez em 1932, após a grande crise de 1929. Os Democratas são muito mais recentes, surgem em 1912, a partir de um racha mais à esquerda dos Republicanos. Diz-se que ele teria hoje mais de 70 milhões de membros ativos.

Os Republicanos, conhecidos pela sigla em inglês GOP, que significa Grand Old Party (Grande velho Partido), foram mais progressistas no século XIX, situação que vai se inverter a partir do racha de 1912, quando passa a assumir posições mais à direita e os Democratas assumem posições mais à esquerda, ou liberais e libertárias.

O artigo segundo da enxuta Constituição federal estadunidense menciona a existência de “grandes eleitores”, querendo se referir ao conjunto de delegados de um colégio eleitoral que indicaria o presidente da República pelo voto indireto.

Para eles, “os grandes eleitores se encontrarão com os pequenos eleitores” (sic), que são os milhões de eleitores registrados no país (atualmente estima-se em 240 milhões, que estariam aptos a votar, mas como o voto é facultativo, calcula-se que no máximo 130 ou 140 milhões comparecerão).

Assim, é da natureza constitucional estadunidense, o elitismo, o distanciamento do povo, ainda que a abertura na sua Constituição esteja escrito “Nós, o povo…”. Os 55 legisladores originários – chamados por alguns de “pais fundadores da nação” – optaram por impedir a ampla participação popular nas eleições presidenciais. E mais do que isso: em 232 anos, os EUA jamais tiveram um processo constituinte como tiveram praticamente todos os países no mundo, sejam repúblicas, sejam monarquias.

O modelo eleitoral estadunidense

Com o passar dos anos, claro, os EUA foram ampliando seu território, ora tomando áreas do México à força, ora “comprando-as” do sul do país. Assim, eles começaram com 13 estados e na atualidade são 50 estados no total.

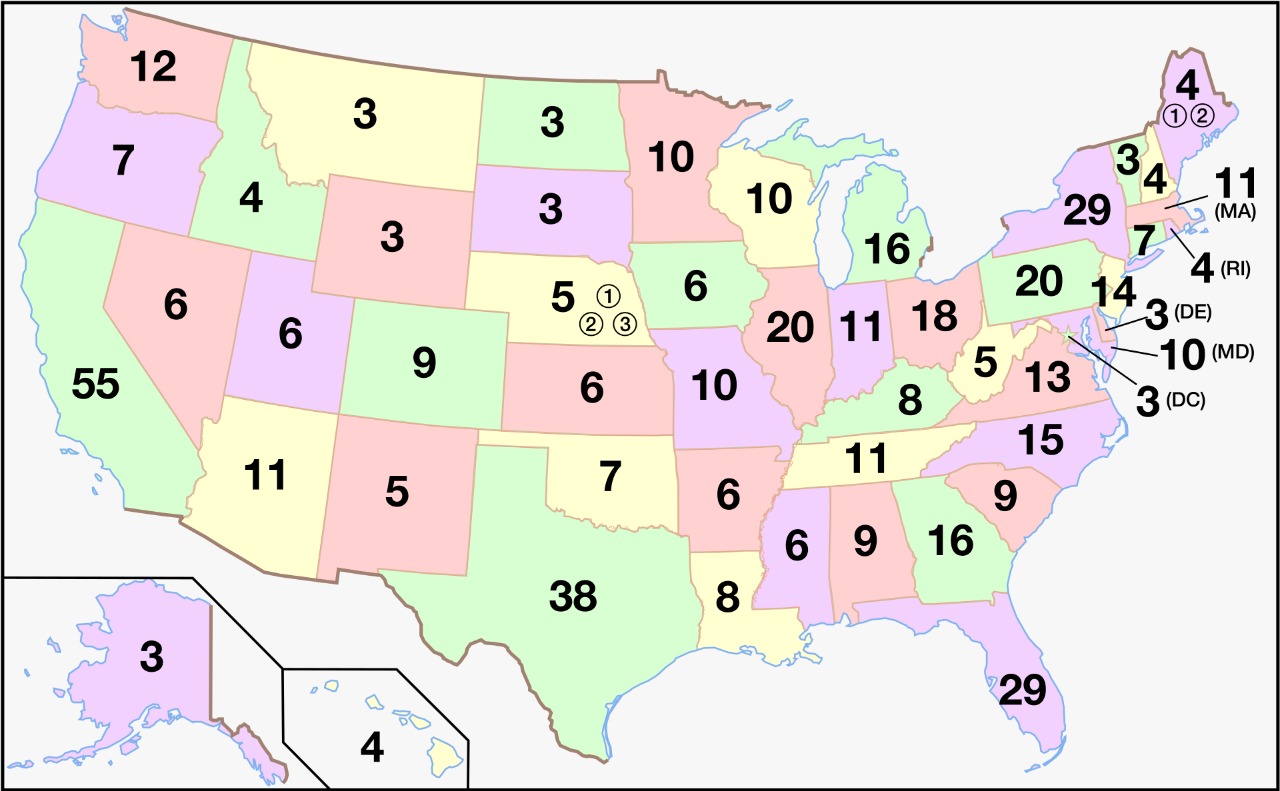

O colégio eleitoral na verdade é formado por 435 membros representantes (mesmo número de deputados federais), além de cem senadores, mais três delegados de Washington DC. Isso totaliza atualmente 538 delegados. O candidato que tiver 270 votos vence a eleição presidencial, mesmo que tenha perdido no voto popular. Esses delegados reúnem-se isoladamente em cada estado e faz-se uma “apuração” completamente descentralizada dos votos. Depois, somam-se os resultados e anuncia-se o novo presidente.

Isso aconteceu em apenas cinco vezes em 232 anos nas 56 eleições realizadas. Exatamente nos seguintes anos, e com os seguintes nomes, é que perderam no voto popular e ganharam no Colégio eleitoral (tapetão): John Quincy Adams (Partido Democrata-Republicano), em 1824; Rutherford B. Hayes (Republicano), em 1876; Benjamin Harrison (Republicano), em 1888; George W. Bush (Republicano), em 2000; e Donald Trump (Republicano), em 2016. Nenhum presidente Democrata viveu essa experiência.

A dúvida que existe é saber se os delegados eleitos nos estados, em proporção ao número de seus eleitores registrados, são obrigados a votar no candidato que venceu em seu estado respectivo. A resposta é não. Em toda a história dos EUA, houve nove casos em que os delegados votaram contra o candidato que fez maioria nesse estado.

Há um outro debate também sobre se a votação é proporcional. E não é na esmagadora maioria. Em 48 estados, prevalece o “ganhou, leva tudo”. Por exemplo, no Estado da Califórnia, que tem o maior número de delegados no Colégio Eleitoral (55 ao todo), se houver quatro candidatos e o resultado for 35% para o mais votado, 30% para o segundo, 20% para o terceiro e 15% para o quarto, seria de se esperar que eles ficassem com 19, 16, 11 e 9 delegados respectivamente. Mas isso não ocorre. O que fez apenas um terço dos votos, neste caso, leva os 55 delegados. Aqui mais um exemplo claro do modelo nem um pouco democrático vigente naquele país. Apenas dois pequeninos estados adotam a proporcionalidade: Nebraska e Maine.

No caso da eleição de George Bush (Jr.) em 2000, a fraude no estado da Flórida, onde seu irmão – Jeb Bush – governava à época, fez com que o meio milhão de votos obtidos pelo Democrata Al Gore (que era vice de Bill Clinton) fosse para o colégio e a disputa apertada por cinco votos apenas (266 a 271) acabou indo parar na Suprema Corte que, por maioria apertada, deu a presidência ao Republicano de extrema-direita.

Entre os 45 presidentes, oito não concluíram seus mandatos, e quatro foram assassinados (Abraham Lincoln em 1865; James Garfield em 1881; William McKinley em 1901; e John Kennedy em 1963). Outros quatro não concluíram seus mandatos, pois morreram no cargo (William Henry Harrison em 1841; Zachary Taylor m 1850; Warren Harding em 1923; e Franklin Delano Roosevelt em 1945).

Por fim, registrou-se a ocorrência de atentados contra a vida de outros quatro presidentes: Andrew Jackson, Harry Truman, Geraldo Ford e Ronald Reagan. Como gosto de trabalhar com números, podemos dizer que é de apenas 70% a chance de um presidente terminar seu mandato vivo ou sem ter sofrido nenhum atentado!

A grande prova dessa “não democracia”, por assim dizer, pode ser dada pelas eleições de 2016. Além da perversidade de o menos votado sagrar-se presidente – Donald Trump –, tem a questão acima mencionada de o “vencedor leva tudo” sem proporcionalidade. Hillary Clinton obteve em 2016 exatos 65.844.610 votos contra 62.979.636 dados a Donald Trump. Isso significou uma diferença de quase 2,9 milhões de votos. Mas Hillary ficou com apenas 227 delegados no Colégio Eleitoral e Trump, que perdeu nas urnas, levou 304 votos. Dito de outra forma, cada delegado de Hillary deveria valer 290 mil votos, enquanto os de Trump valeram apenas 207 mil votos/eleitores. Uma verdadeira distorção que falseia o conceito de democracia, e o mais importante: falseia o conceito universal de um cidadão, um voto.

O modelo de país que os EUA idealizaram leva ao absurdo de eles não terem algo parecido com o nosso TSE. As totalizações, na noite de 3 para 4 de novembro, são feitas pelas grandes redes de TVs. Não há uma lei eleitoral nacional como temos aqui no Brasil e como a maioria dos países possui. O que existe são 50 leis estaduais, cada uma com regras e normas próprias de cada estado.

O fato de sempre terem apenas dois candidatos (Republicanos e Democratas) não significa que existem apenas esses dois partidos. O que ocorre é que apenas esses dois conseguem cumprir as exigências das leis estaduais no país inteiro. O Partido Comunista dos Estados Unidos (na sigla inglesa, CPUS) jamais conseguiu registrar uma candidatura, restando aos/às nossos/as camaradas estadunidenses quase sempre terem de apoiar um candidato democrata, não porque ele seja melhor, mas como um instrumento, de sempre, para barrar algo pior.

Há uma questão nova que temos de somar a essa situação de quase caos eleitoral. Lá existe o voto por correspondência. Acho até interessante esse sistema, desde que tivéssemos um sistema postal eficiente e seguro e normas claras e que valessem para todo o país por igual. Aqui também as coisas se complicam por não se ter uma regra nacional sobre isso.

Todos os estados permitem o exercício do voto antecipado (pelo correio). No entanto, apenas em nove deles o envio é automático. Nos 41 restantes, é preciso fazer um requerimento solicitando o envio das cédulas. Desses 41, em seis deles (Carolina do Sul, Louisiana, Indiana, Mississipi, Tenessee e Texas) o eleitor tem de fundamentar, justificar o porquê de pedir esse privilégio.

Sabendo que este ano, em função da pandemia, os votos por correspondência iriam aumentar imensamente, Trump começou a criticar essa forma de votação, suspeitando antecipadamente de fraude. Estudos feitos pela Fundação Heritage, uma organização conservadora, envolvendo essa modalidade de votação de 1988 até 2016 – portanto há 28 anos e sete eleições –, constataram que 250 milhões de cédulas foram enviadas antecipadamente e, delas, apenas 208 foram fraudadas e resultaram em condenações.

Ocorre que as pesquisas têm mostrado que, a cada três eleitores que votam antecipadamente (pelo Correio, claro, ainda que em várias localidades sejam facultados o voto antecipado presencial), dois são democratas. Isso explica o ataque frontal de Trump a esse método de votação. Ele até tem incentivado seus apoiadores a fraudarem urnas (que são as caixas de Correio) e a boicotar e dificultar esse tipo de votação.

Fala-se nos Estados Unidos até em uma chamada “Miragem Vermelha”, que significaria que, no início da apuração, os Republicanos (que usam a cor vermelha) sairiam na frente dos Democratas (que usam a cor azul). Isso pode criar um falso clima de vitória republicana que não é verdadeiro.

Isso nos lembra o famoso escândalo da Pro-Consult contratada pela Globo do Rio para totalizar as apurações (manuais) em 1982, ainda em plena ditadura. Leonel Brizola, do PDT, que venceria fragorosamente nas urnas, foi anunciado bem atrás na apuração decorrente das manobras e fraudes ocorridas.

Venho prevendo um grande aumento de abstenções em países, como o nosso Brasil, onde o voto é obrigatório (é direito, mas também é dever). Lá, nos EUA, o voto é facultativo. Estima-se que existam 250 milhões de eleitores aptos a votar (registrados). Esse número – que pesquisamos em muitos sites – é de difícil obtenção de forma precisa, até porque, como dissemos, não existe um TSE que centralize o processo. Mas deve ocorrer 50% de abstenções. Esse número só não será atingido em função dessa particularidade do direito de voto pelo correio em função da pandemia.

Pouca democracia no modelo estadunidense

As restrições ao voto não foram poucas, desde que, em 17 de setembro de 1787, 55 pessoas redigiram e assinaram a nova Constituição estadunidense na Filadélfia. E sobre isso quero discorrer a partir de agora. Ainda na atualidade, estão catalogados 45 tipos de restrições possíveis e ainda existentes ao direito do voto em boa parte dos estados. Desde a simples fotografia em algum documento de identificação, passando pela assinatura e tantas outras coisas.

No texto constitucional, ficou claro que o voto era um privilégio e exclusivo para homens brancos, de certa idade e de certo poder aquisitivo. Isso sem falar na abolição da escravidão, que foi omissa com relação a isso, assim como a propriedade de escravos (o tráfego de escravos já havia sido abolido de 10 das 13 colônias/estados e não houve consenso sobre a sua proibição fazer parte do texto constitucional).

Calcula-se que à época apenas um, em cada cinco cidadãos estadunidenses, poderia exercer o seu direito de voto. Hoje, em qualquer lugar do mundo, em torno de dois em cada três cidadãos possuem esse direito (hoje somos 147,9 milhões de eleitores registrados para uma população de 209,5 milhões de habitantes, dos quais quase exatos dois terços votam).

É preciso registrar que, só muitas décadas depois de esse texto constitucional ter sido assinado, alguns setores e camadas sociais passaram a ter direito ao voto. Os negros mesmo só o adquiriram em 1870, exatos 104 anos depois da vigência do novo texto constitucional. Isso só foi possível com a aprovação da 15ª emenda.

A emenda constitucional nº 19, de 1920, estendeu o direito de voto às mulheres de certa idade e que tivessem certa renda. Ou seja, 144 anos após a vigência da nova Constituição. Por fim, apenas em 1964, com a aprovação da 24ª emenda constitucional, os pobres puderam ter o direito de votar, em função da abolição de toda e qualquer taxa cobrada para o exercício desse direito. Alguns autores mencionam que, só a partir desse momento, pode-se dizer que os EUA passam a ser uma Nação plenamente democrática.

Muito estados ainda proíbem o voto de quem já foi condenado alguma vez na vida. Até há pouco tempo, o estado da Flórida, um dos mais reacionários dos Estados Unidos, proibia de exercer o seu direito ao voto a seus 1,4 milhão de pessoas um dia condenadas. Em sua esmagadora maioria essas pessoas eram da etnia negra. Calcula-se que, até 1940, apenas 3% de todos os negros dos EUA estavam devidamente registrados e podiam votar.

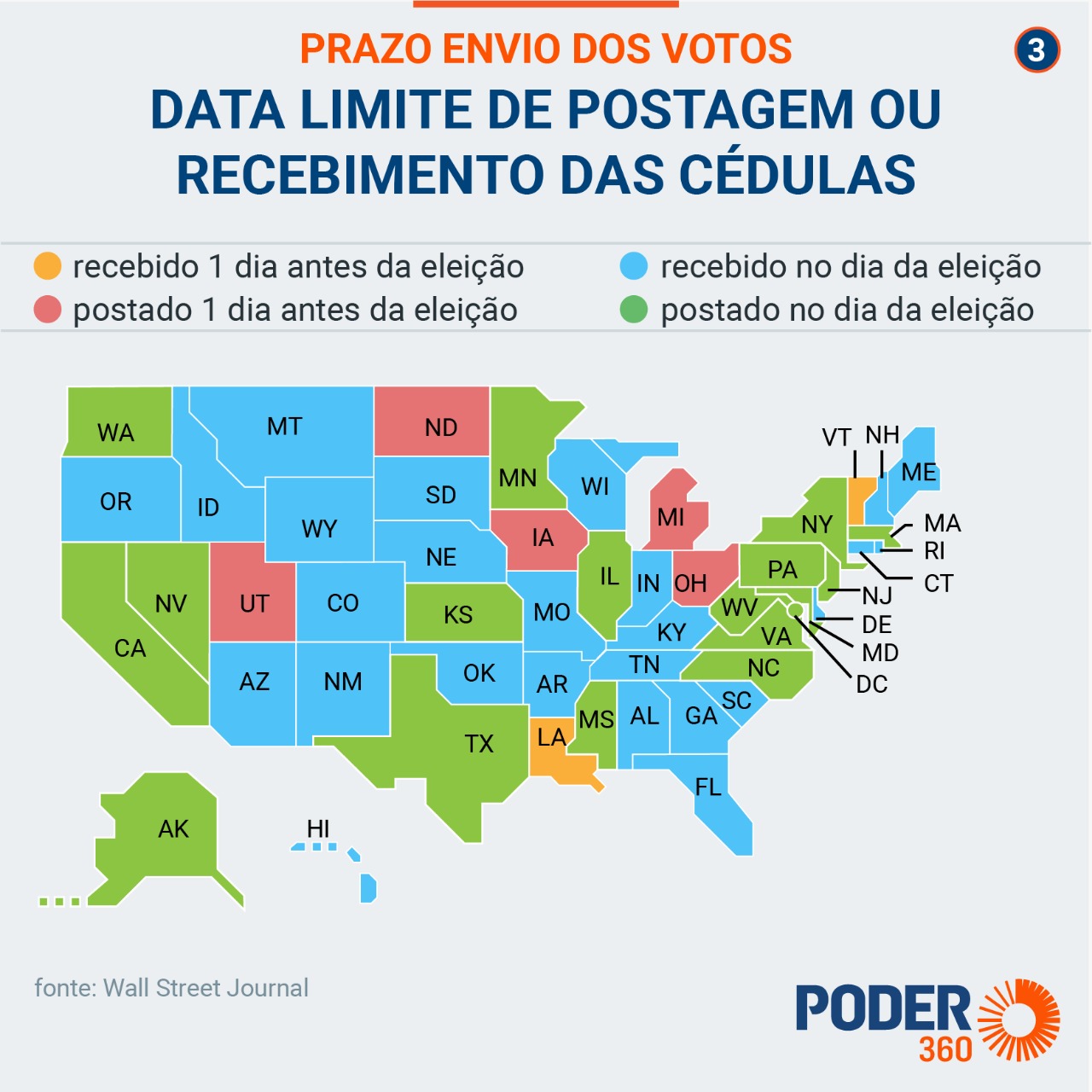

Sobre o direito ao voto por correspondência – claro que para aqueles que conseguiram registrar-se como eleitores, o que sempre é uma batalha –, é preciso levar em conta a diversidade de critérios. Dois estados computam os votos enviados por correspondência, recebidos até um dia antes do pleito. Cinco outros estados aceitam os votos cujos cartas tenham sido postadas até a véspera das eleições (valendo o carimbo dos Correios). Outros aceitam contar os votos recebidos até o dia das eleições, que são 26 estados. Finalmente, 17 estados consideram válidos os votos postados até o próprio dia das eleições (vale a data do carimbo dos Correios). Só por isso está mais do que claro ser quase impossível que tenhamos um resultado proclamado na noite do dia 3 para o dia 4 de novembro.

A restrição ao voto fica clara até pela data das eleições. Elas têm de ocorrer sempre na primeira terça-feira do mês de novembro, que este ano cairá no dia 3. São pouquíssimos os países no mundo que realizam eleições em um dia da semana, pois inibe fortemente que trabalhadores possam exercer o seu direito de voto. Quase todos realizam eleições aos domingos.

O golpe mortal na ampliação do direito de voto veio mesmo quando a Suprema Corte (o STF deles) adotou em 2010 – por uma maioria apertada de cinco votos a quatro – a decisão de revogar jurisprudência anterior que afirme que os estados estavam impedidos de criar restrições ao direito de voto. Dito e feito. Muitos modificaram imediatamente as suas legislações, impondo velhas regras restritivas.

Ainda que se diga e se pense, pelo senso comum, que aquele país do Norte seja a mais antiga democracia no mundo, verdade seja dita que, a cada dia mais, o direito de voto vem sendo restrito como se se voltasse ao passado, a um tempo em que poucos tinham esse direito.

O poder do dinheiro

Além de as campanhas presidenciais estadunidenses não terem qualquer limite de tempo – que são pelo menos 12 a 18 meses –, nos EUA, onde o capitalismo é o centro do mundo e dos acontecimentos, o poder do dinheiro é muito forte nas eleições. Não há quaisquer obstáculos para doações, sejam elas declaradas ou mesmo anônimas.

As eleições de 2020, segundo dados do documentário da Netflix (já citado em rodapé), já duram 496 dias (até julho). Comparado com a Alemanha, isso é 12 vezes mais; com a França, 24 vezes mais; e com o Japão, absurdos 41 vezes mais. Ou seja, em outros países o tempo é muito mais curto. Aqui mesmo no Brasil, há duas eleições passadas, foi de apenas 90 dias, ainda reduzido para 45.

Em termos de custos, as eleições de 2016 nos Estados Unidos custaram US$ 2,3 bilhões, equivalentes na atualidade a R$ 12,9 bilhões (cotação do dólar a R$5,61 em 20 de outubro de 2020). Se incluirmos despesas das eleições para a Câmara dos Deputados (lá Câmara dos Representantes), o total eleva-se a US$ 6,5 bilhões (ou R$ 34,5 bilhões). Dados de 2016 indicam que Hillary Clinton arrecadou US$1,4 bilhões, enquanto seu adversário Donald Trump arrecadou US$ 0,95 bilhão, bem menos e ainda assim acabou vencendo o pleito.

Apenas na Índia o gasto é maior, da ordem de US$ 8,5 bilhões, mas temos de levar em conta que os indianos têm a imensidão de quase 900 milhões de eleitores inscritos. Isso significa que lá o custo por eleitor é de US$ 9,44 e nos EUA de US$ 26,50 (quase três vezes mais). É preciso registrar que, em toda a história dos EUA, desde 1789, quando do primeiro pleito (posse em 1790), nunca se conseguiu impor restrições aos gastos de campanha.

As coisas só pioraram em função de uma decisão tomada pela Suprema Corte em 1976 (aliás, em pouco tempo na história estadunidense aquela corte foi progressista). Eles decidiram que gastos eleitorais estão relacionados com “liberdade de expressão” e não pode haver nenhum limite, pois feriria a emenda constitucional respectiva que garante esse direito.

Por lá existem os chamados doadores anônimos que não são obrigados a se declararem. Criam-se também ONGs e Institutos especificamente para fazer campanhas políticas. Quase sempre não a favor de um candidato, mas contra alguém, ou seja, campanhas que degradam e mancham imagens de políticos. E isso é visto como “liberdade de expressão”. Como um partido de esquerda ou mesmo apenas progressista pode sobreviver a uma campanha dessa natureza? É esse o conceito deles de “democracia”?

Diferente de nosso país, onde existe um horário chamado “gratuito” (que não é gratuito, pois as empresas de comunicação que veiculam propaganda eleitoral têm descontos em seus impostos, a chamada renúncia fiscal), nos EUA, não há a menor hipótese de que isso exista. Não há limites para as campanhas gastarem em propaganda nas rádios e nas TVs. Tudo, claro, é pago.

O documentário da Netflix intitulado Explicando: O Poder do Voto, há um dado estarrecedor. A primeira-ministra da Alemanha, Ângela Merkel, na sua última reeleição em 2018, apareceu na TV apenas 156 vezes. Em 2016, nos Estados Unidos ocorreram 13.572 inserções nas TVs, apenas durante os shows semanais chamados Wheel of Fortune.

Para piorar as coisas, quero abordar aqui o modelo de eleições para a Câmara dos Representantes (que seria a nossa Câmara dos Deputados). Nos EUA, o voto é por distrito eleitoral. E, nesses distritos, que têm em torno de 700 mil eleitores, a eleição é majoritária, ou seja, como se fosse para prefeito ou governador. Ou seja, cada partido (e só dois concorrem) lança apenas um candidato. O voto para esses dois candidatos só pode ser buscado nesse distrito específico onde a sua candidatura está registrada.

Poucos países do mundo adotam esse modelo (fora os EUA, a Inglaterra e a Alemanha, entre os mais importantes). A esmagadora maioria – como aqui em nosso país – adota um modelo muito mais democrático: eleições proporcionais. Os partidos lançam em um estado (que de certa forma é um grande distrito) uma chapa completa de candidatos a deputado (estadual ou federal).

A soma dos votos para esses candidatos, mais a soma dos votos dados à legenda desse partido, vão para uma “cesta de votos” obtidos a partir do esforço do conjunto dos candidatos. Após isso, divide-se esse total pelo chamado quociente eleitoral e apura-se a quantidade de deputados eleitos por essa legenda.

Isso é muito mais democrático e leva em conta o voto de ideias e propostas em uma região muito mais abrangente. Quando a eleição é por distrito, um parlamentar estadual ou federal mais parece um vereador melhorado, ou seja, ele só trata de assuntos daquele distrito específico e nada mais do seu estado.

Pior que isso: supondo que o resultado tenha sido 55% a 45%, o partido que teve 45% dos votos não fica com nada. São votos jogados fora e não são levados em conta. Assim é a chamada democracia estadunidense, da qual tanto se orgulham e batem no peito dizendo ser a maior do mundo.

Norberto Bobbio – grande filósofo e cientista político italiano –, autor do memorável Dicionário de Ciência Política, no verbete “Democracia” menciona que as democracias modernas se preocupam muito mais com o alargamento do número de votantes do que com o conteúdo do que se vota e como um eleitor pode controlar o que um parlamentar seu possa fazer em “seu nome’ (na calada da noite…).

Mas quem define os bairros, cidades e regiões que compõem um distrito? São os políticos! E a forma como as coisas estão estruturadas, naquele país nada democrático, leva à montagem de distritos cada vez mais esquisitos, apenas para beneficiar candidatos e partidos de direita, no caso os Republicanos.

Como disse a historiadora Carol Anderson, que participou do citado documentário da Netflix: “os políticos é que escolhem os eleitores e não os eleitores que escolhem os políticos”. Isso é uma alusão às manipulações geográficas e demográficas dos distritos de forma a beneficiar os conservadores que fazem sempre maioria (essa citação está no episódio nº 3 do documentário mencionado).

Fica claro que os tais pais fundadores (aqueles 55 que assinaram a Constituição de 1787 na Filadélfia) não tinham partidos políticos e tinham, nos parece, aversão a eles. Para eles, partidos eram o maior perigo que uma República poderia enfrentar (declaração de Carol Berkin, historiadora, que aparece no episódio nº 3 da minissérie mencionada, que recomendo fortemente).

No caso do número de membros da Câmara dos Representantes, quando foi fixado pela primeira vez em 1793 havia um representante (deputado federal por aqui) para cada 34 mil eleitores nos Estados Unidos. E esse número foi corrigido, pela última vez, em 1909; há 111 anos. Hoje a relação é de um representante (deputado) para cada 750 mil eleitores. Na Inglaterra esse número é de um para cem mil eleitores.

Conclusões finais

Não há outra conclusão a ser mencionada, neste final de artigo: os Estados Unidos não foram, não são e dificilmente poderão vir a ser uma democracia plena, mesmo no sentido burguês do termo, qual seja, um cidadão, um voto. Em 232 anos, desde sua primeira eleição, nada foi alterado para modificar essa situação de imensa restrição do registro dos eleitores e da participação popular.

Mesmo aqui em nosso Brasil, onde temos dito e reafirmado sobre o esgotamento da chamada democracia representativa – sou defensor da democracia direta, lá nos EUA não há hoje a menor possiblidade de que alguma coisa venha a ser alterada. O visionário bilionário Ross Perrot, que falava em 1992 em “democracia direta eletrônica”, em uma provável alusão à participação direta dos/das cidadãos/cidadãs nas escolhas de candidatos, talvez tenha dado a pista para alguma alteração, tendo em vista as facilidades a cada dia maiores sobre voto e consultas feitas a partir da Internet.

Assim, espero ter demonstrado e comprovado, por várias formas, que a tão propalada “democracia” estadunidense não passa mesmo de um arremedo de votação, pois, na verdade, os grandes conglomerados e grandes trustes é que definem o destino de 350 milhões de pessoas.

* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.